间伐对杉木林林下地被物生物量及土壤理化性质的影响

1.中南林业科技大学生态研究室,湖南长沙 410004; 2.南方林业生态应用技术国家工程实验室,湖南长沙 410004

Effects of thinning on biomass of under-story, soil physical and chemical properties in Cunninghamia lanceolata plantation

1. Research Section of Ecology, Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan, China; 2. State Key Laboratory of Ecological Applied Technology in Forest Area of South China, Changsha 410004, Hunan, China

thinning; Chinese fir plantation; under-story; biomass; soil physical and chemical properties; Huitong county, Hunan province

作者简介:赵朝辉 (1981-),男,湖南邵阳人,硕士研究生,主要从事恢复生态学研究 ;E-mail: superleonzz@163.com通讯作者:方晰 (1968-),女,广西邕宁人,教授,博士,博士生导师,主要从事生态学教学与科学研究工作; E-mail:fangxizhang@sina.com

-

利用定位观测数据,研究了间伐对湖南省会同杉木人工林林下地被物生物量、土壤理化性质的影响。结果 表明:按 50%强度间伐 5a后,林下植物种类和生物量比对照区分别增加了 6种和 3 280.16 kg·hm-2,生物量的变化率达 224.77%,林下死地被物增加了 4 380 kg·hm-2,提高了 92.80%;与对照区相比,林地各层土壤温度提高了 3.16%以上,土壤层( 40~ 100 cm)除容重下降了 2.44%外,土壤质量含水量、容积含水量、贮水量、毛管持水量、最小持水量、毛管孔隙度、总孔隙度分别提高了 4.22%、6.77%、9.95%、4.20%、2.40%、6.38%、1.63%,土壤层( 0~ 45 cm)有机质、 N、Ca的含量分别下降了 3.21%、7.73%、47.74%,而 pH值和 P、K、Mg含量分别提高了 3.25%、46.23%、0.03%、0.72%。表明间伐不仅增加了林下植物种类和生物量,而且提高了林地土壤温度,加速了死地被物的分解,改善了土壤理化性质,提高了土壤肥力。

Based on the data collected by located observation, the influence of thinning on biomass of under-story, soil physical and chemical properties were investigated at the Chinese fir plantation in Huitong Ecological Station, Hu’nan Province. The results show that compared with a controlled plantation ecosystem, five years after 50% thinning, the under-story species and biomass increased 6 species and 3280.16 kg·hm-2, respectively, and the change ratio of biomass increased up to 224.77%, the litter biomass increased 4380 kg·hm-2 and the change ratio of biomass increased by 92.80%, the soil temperature increased more than 3.16% in different layers, the water content in percent of dry mass, water content in percent of bulk volume, moisture storage, capillary water holding capacity, minimum moisture holding capacity, capillary porosity, and total porosity respectively increased 4.22%, 6.77%, 9.95%, 4.20%, 2.40%, 6.38%, 1.63% except that volume weight decreased 2.44% in soil layer (40~ 100 cm), pH value, P, K, Mg concentration respectively increased 3.25%, 46.23%, 0.03%, 0.72%, except that organic matter content, N and Ca concentration was decreased 3.21%, 7.73%, 47.74% respectively in soil layer (0~ 45 cm), when compared with the control forestland. Thinning not only increased biomass of under-story, but also raised forestland soil temperature and speeded up litter decomposition, improved soil physical and chemical properties and enhanced fertility of soil.

引言

杉木 Cunninghamia lanceolata林是我国南方特有的优质速生用材林树种,具有繁殖容易、生物产量高、经济效益显著等特点,木材广泛用于建筑、家具、造船等方面,在我国林业建设中具有重要的地位。据 2009年中国第 7次森林资源清查报道,中国杉木林栽培面积已达 1.13×107 hm2,蓄积量达 7.34×108 m3[1],缓解了我国经济发展对木材需求增长的压力和支持了天然林保护等重大生态工程的实施,而且在森林固碳方面发挥着重要作用。然而有研究表明,杉木长期生长或连栽引起林地土壤理化性质、生化特性变劣,土壤肥力下降 [2-5],土壤质量严重退化 [6]。因此在维持杉木林高生产力的同时,如何维护和提高杉木林的地力已成为当今众多林学家、生态学家所致力研究的课题。林分郁闭前,林木个体处于孤立状态,个体间关系很不密切。随着林分年龄的增长,郁闭度增大,林木树冠生长发育受到抑制,林内形成阴、湿、冷环境,土壤生物活性下降,凋落物难以分解,养分归还速度缓慢,导致吸收量与归还量之间的不平衡,引起土壤养分亏缺,呈现林木平均冠幅和平均胸径随密度的增加而递减的趋势,林木个体间的矛盾激化,林分开始自然稀疏,林下植被稀少,此时如能及时抚育间伐,调整林分密度,不仅促进林木的生长,而且改善林地内光照、空气温湿度以及林地土壤温度,诱导林下乡土植被的生长和繁衍,提高林分的物种多样性,进而改变林地凋落物的组成和数量,提高凋落物分解速率,增加养分归还量,调节杉木林凋落物分解与积累的矛盾,对维持林地肥力平衡和提高林地生产力具有积极的意义 [7]。还有研究表明,间伐后林下植被种类与覆盖度的增加有利于土壤毒素的降解 [8]。但迄今为止,有关间伐与杉木林地土壤肥力关系的研究报道仍较少。本研究利用国家野外科学观测研究站——湖南会同杉木林生态系统定位研究站长期定位观测的数据,在空间立地条件一致、时间连续情况下,定量比较研究间伐对杉木林林下地被物和土壤理化性质的影响,揭示抚育间伐与杉木林地土壤肥力维持的关系,旨在为杉木林地力的维持提供一些理论与实践的依据。

1 试验地概况

试验地设于国家野外科学观测研究站、国家林业局重点森林生态系统定位观测站——中南林业科技大学湖南会同杉木林生态系统定位研究站。地处于 26°50′N,109°45′E,属典型的亚热带湿润性气候,年平均温度为 16.8℃,年降水量在 1 100~ 1 400 mm之间,年平均相对湿度为 80%以上。海拔高度 300~ 500 m之间,相对高度为 150 m以下,为低山丘陵地貌。地层古老,土壤系震旦纪板溪系灰绿色板岩发育的山地黄壤,非常适合杉木的生长。站内设有面积为 2 hm2试验集水区 8个,平均坡度为 25°,8个集水区相互平行且自然地理状况基本相似,彼此相距不超过 100 m。

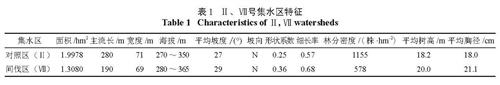

本研究在Ⅱ、Ⅶ号集水区内进行,Ⅱ、Ⅶ号集水区特征如表1所示。 2个集水区均为 1966年营造的杉木人工林,造林密度为 2 500~ 3 000株 /hm2。在 1987年冬季对Ⅶ号集水区杉木人工林按 50%的间伐强度进行间伐,Ⅱ号集水区杉木人工林作为对照地。

表1 Ⅱ、Ⅶ号集水区特征

Table 1 Characteristics of Ⅱ, Ⅶ watersheds2 研究方法

2.1 林下地被物层生物量的测定

本研究采用杉木林生态系统定位研究的方法, 1992年 10月在Ⅱ、Ⅶ号集水区的每一固定样地(每一集水区各 5块面积均为 667m2)内,均按梅花形分别设置 1 m×1 m的小样方 5个,测定林下地被物层的生物量,记载每个小样方中的植物种类,灌木分为叶、茎、根,草本植物分为地上部分和地下部分,采用全挖法实测其鲜质量,取同类植物相同器官的混合样本烘干至恒质量,估算干物质质量,同时用作分析样品。死地被物层全部测定生物量,取混合样品,烘干测定含水量再估算干物质质量,同时用作分析样品。

2.2 林地土壤温度的测定

用曲管地温表在对照区(Ⅱ号集水区)、间伐区(Ⅶ号集水区)的山坡、山麓定点测定 0、5、 10、15、20 cm处地温,分别以山坡、山麓同一土层平均值作为对照区(Ⅱ号集水区)、间伐区(Ⅶ号集水区)土壤温度最终结果。

2.3 土壤样品采集与分析方法

于 1990年 6月至 1992年 5月,每隔 10 d(即每月 10、20、30日)分别在各集水区内的固定样地内按 0~ 20 、20~ 40、40~ 100 cm采集 3个点土壤样品,采用烘干法测定土壤质量含水量、环刀法测定土壤容重、最大持水量、最小持水量、毛管持水量、毛管孔隙度 [9]。

W1=C1/m1;

W2=0.1C1m1d;

Pt=93.947-32.995m1;

P=Pt-Pc。

式中: W1为土壤容积含水量 (%);C1为土壤质量含水量 (%);m1为土壤容重 (g·cm-3);W2为土壤贮水量 (mm);d为土层厚度 (cm);Pt为土壤总孔隙度 (%); P为土壤非毛管孔隙度 (%);Pc为毛管孔隙度 (%)。

测定林分生物量的同时,在每一个固定样地内均按 0~ 15、15~ 30、30~ 45 cm分层随机采集 3~ 4点土壤样品,同一固定样地同一土层混合成 1个分析样品,每土层 10个样品,共采集 30个土壤分析样品。

土壤 pH值用 SJ-4A型 pH计测定,有机质含量用重铬酸钾 —水合加热法测定,全 N含量用半微量凯氏法测定,全 P含量用碱熔 —钼锑抗比色法测定,全 K含量用碱熔 —火焰光度法测定, Ca、Mg、Cu、Fe、Zn、Mn、Cd、Ni、Pb及 Co含量(全量)用碳酸钠碱熔 —盐酸提取后,采用 Hp3510原子吸收分光光度计测定。

2.4 数据处理与分析

应用 EXCEL、SPSS13.0软件包对数据进行统计分析与处理。

3 结果与分析

3.1 抚育间伐后林下植被种类及其生物量的变化

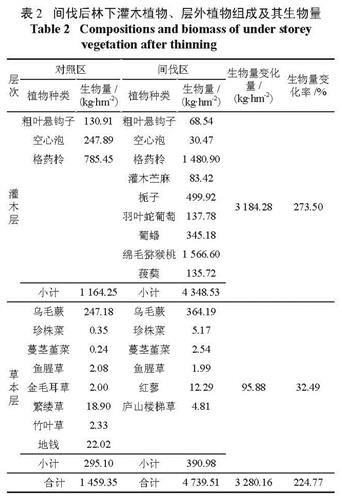

测定结果(如表2所示)表明,间伐 5 a后,林下植物种类和生物量比对照区分别增加了 6种和 3 280.16 kg·hm-2,生物量的变化率达 224.77%,其中灌木层植物分别增加了 6种和 3 184.28 kg·hm-2,生物量变化率为 273.50%,草本植物尽管在种类上有所减少,但其生物量却增加了 95.88 kg·hm-2,生物量变化率为 32.49%。可见,抚育间伐降低了林分郁闭度,改善了林下的空间环境,从而诱导了林下乡土灌木植物的生长和繁衍,不仅丰富和提高了杉木人工林生态系统的物种多样性,改变了凋落物的组成,进而加快有机物质的分解和养分的归还,而且也促进了目的栽培树种的生长,间伐 5 a后,杉木林平均树高和胸径比对照区分别提高了 1.8 m和 3.1 cm(见表2),单株生物产量比对照区提高了 64.07%[10]。

表2 间伐后林下灌木植物、层外植物组成及其生物量

Table 2 Compositions and biomass of under storey vegetation after thinning3.2 抚育间伐后死地被物组分及其生物量的变化

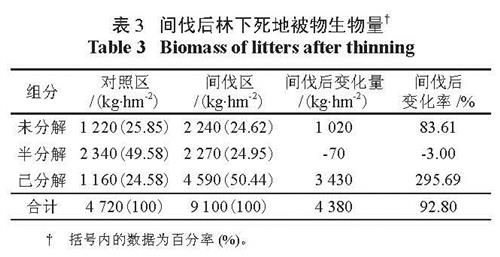

从表3可以看出,间伐 5 a后,林下死地被物比对照区增加了 4 380 kg·hm-2,提高了 92.80%,其中未分解部分增加了 83.61%,已分解部分增加了 295.69%,而半分解部分却下降了 3.00%。从凋落物的组成来看,已分解部分百分率明显提高,由对照区的 24.58%增至 50.44%,而半分解部分由对照区的 49.58%下降为 24.95%,未分解部分所占比例也略有所下降。表明间伐后,随着林下植物种类和生物量的增加,改变了林地死地被物的组成和数量,加快凋落物分解速率,增加养分归还量,有利于土壤有机质的形成,调节了杉木林凋落物分解与积累的矛盾,达到维持地力平衡和提高林地生产力,从而促进保留林木快速生长。

表3 间伐后林下死地被物生物量 †

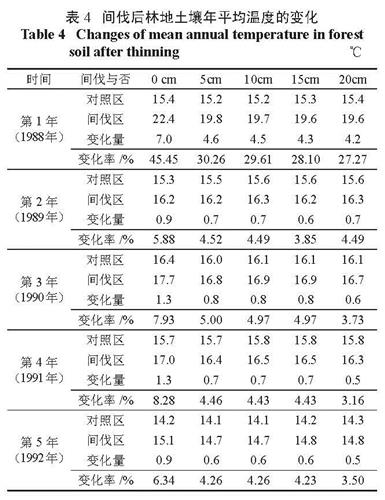

Table 3 Biomass of litters after thinning3.3 抚育间伐后林地土壤温度的变化

土壤热性质及其温度深刻地影响土壤水分及其它物质的运输,进而影响土壤微生物的生存和功能及各种生理生化反应的速率,从而直接或间接地决定着林木生产力。间伐后,林分郁闭度下降,到达林地的净辐射增加,土壤温度及其分布规律将发生相应的变化,5a定位观测的结果如表4所示。

表4 间伐后林地土壤年平均温度的变化

Table 4 Changes of mean annual temperature in forest soil after thinning℃从表4可以看出,间伐 1a后,林地各层土壤温度均比对照区高出 4.2℃以上,提高了 27.27%以上,间伐 2~ 5 a后,林地各层土壤温度均比对照区高出 0.5℃以上,提高了 3.16%以上,尤其是土壤表层温度和 5 cm土层温度变化幅度更为明显;间伐 1 a后,土壤表层温度和 5 cm土层温度分别比对照区提高了 45.45%和 30.26%,间伐 2~ 5a后,提高了 4.26%~ 8.28%。可见,间伐后,土壤温度有了明显的提高,改变了杉木林地阴、湿、冷的环境,可诱发地下部分微生物多样性和微生物量的增加,促进林地凋落物和土壤有机物质的分解。据报道,间伐后 2a的杉木、马尾松、建柏、柳杉、木荷林分下土壤 0~ 10 cm土层土壤微生物总量分别是不间伐林分的 1.68、1.86、2.01、 1.61、2.19倍,10~ 20 cm土层间伐分别是不间伐的 1.37、1.26、1.16、1.14、1.11倍 [8]。在春季,强度间伐后的林分,林木生长活动要比未经间伐的地段提早 15 d开始,中度的也要提早 9 d[7]。

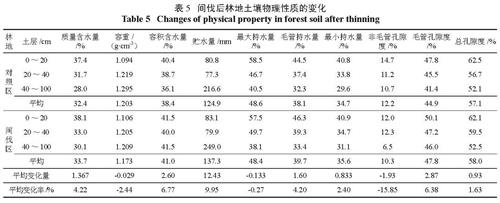

3.4 抚育间伐后林地土壤物理性质的变化

土壤物理性质是衡量林地质量的一个重要指标,对土壤的蓄水保肥能力以及林木对土壤养分的吸收和利用有重要影响。间伐后,由于林下植被量的增加引起土壤中根系相应增多,且由于林下草灌根系主要集中在土壤表土层 0~ 10 cm内,因此林下土壤表土层 0~ 10 cm容重降低,孔隙度增大 [8]。测定结果(见表5)表明,间伐 5 a后,尽管林下植被生物量的增加,但林地土壤层( 0~ 20 cm)的容重、最大持水量、非毛管孔隙度和总孔隙度仍低于对照地 1.10%、1.71%、18.36%和 0.64%。这可能是间伐过程中各种人为因素造成表层土壤结构趋于紧密,但在林地土壤层( 40~ 100 cm)中,除了最大持水量、非毛管孔隙度仍低于对照地 0.27%、15.85%外,林地土壤层( 40~ 100 cm)的容重下降了 2.44%,土壤质量含水量、容积含水量、贮水量、毛管持水量、最小持水量、毛管孔隙度、总孔隙度比对照林地分别提高了 4.22%、6.77%、9.95%、4.20%、2.40%、6.38%、 1.63%,表明间伐后林地土壤层( 40~ 100 cm)的物理性质得到了明显改善,提高了土壤保水保肥能力,改善了土壤通气状况,有助于土壤生物化学活性的提高。

表5 间伐后林地土壤物理性质的变化

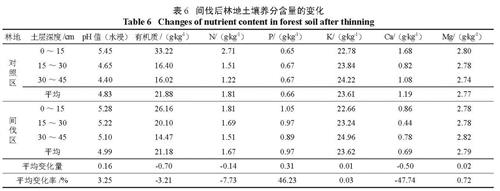

Table 5 Changes of physical property in forest soil after thinning3.5 抚育间伐后林地土壤化学性质的变化

从表6可以看出,间伐 5 a后,在林地土壤层(0~ 45 cm)中,有机质、 N、Ca的含量分别下降了 3.21%、7.73%、47.74%,pH值、P、K、Mg元素含量比对照区分别提高了 3.25%、46.23%、 0.03%、0.72%,表明间伐后,改善了林地内光、水、热条件,促进了土壤微生物的活动,加速了死地被物的分解,增加了土壤的矿化作用,从而使土壤酸性下降,提高了 P、K、Mg元素的含量。另一方面,由于间伐后,林下植物种类和数量明显增加,吸收更多的土壤养分,杉木林林下植物对 N、 Ca的富集能力最强,需求量最高,而对 K元素的富集能力最弱 [11],导致土壤中 N、Ca含量明显下降,土壤中 K含量最高,间伐后变化最小。研究表明,间伐后杉木( 8年生)、马尾松( 11年生)、建柏( 9年生)、柳杉( 10年生)、木荷( 13年生)5种人工林土壤有机物质的分解速率得到较大幅度的提高 [8]。可见,间伐后林地有机质分解加快,促进养分的归还,有利于保持和提高土壤肥力。

表6 间伐后林地土壤养分含量的变化

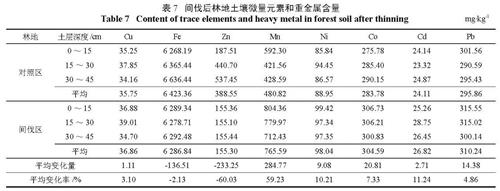

Table 6 Changes of nutrient content in forest soil after thinning由表7可以看出,间伐 5 a后,林地土壤微量元素及重金属元素含量也有不同程度的变化,但总体上变化不明显。其中, Zn 的含量变化程度最大,比对照地下降了 60.03%,其次是 Mn,比对照地提高了 59.23%,而 Fe的含量变化程度最小,仅比对照地下降了 2.13%。除 Zn、Fe的含量下降外,其它元素含量均有有不同程度的提高。这可能是由于间伐后采伐剩余物的分解以及林下植物对各种微量元素的需求量小和对不同元素富集能力不同所造成的。研究表明,杉木林林下灌木、草本植物对土壤中 Fe富集能力最弱 [11]。

表7 间伐后林地土壤微量元素和重金属含量

Table 7 Content of trace elements and heavy metal in forest soil after thinning mg·kg-1

4 结论

湖南会同杉木林按 50%间伐 5 a后,林下植物种类和生物量比对照区分别增加了 6种和 3 280.16 kg·hm-2,生物量的变化率达 224.77%;林下死地被物增加了 4 380 kg·hm-2,提高了 92.80%,其中未分解部分增加了 83.61%,已分解部分增加了 295.69%,而半分解部分却下降了 3.00%。

间伐 1 a后,林地各层土壤温度均比对照区高出 4.2℃以上,提高了 27.27%以上,间伐 2~ 5 a后,林地各层土壤温度均比对照区高出 0.5 ℃以上,提高了 3.16%以上,其中土壤表层温度和 5 cm土层温度变化较为明显。

间伐 5 a后,林地土壤层( 40~ 100 cm)的容重下降了 2.44%,土壤质量含水量、容积含水量、贮水量、毛管持水量、最小持水量、毛管孔隙度、总孔隙度比对照林地分别提高了 4.22%、6.77%、 9.95%、4.20%、2.40%、6.38%、1.63%,在林地土壤层( 0~ 45 cm)有机质、 N、Ca的含量分别下降了 3.21%、7.73%、47.74%,pH值和 P、K、Mg元素含量比对照区分别提高了 3.25%、46.23%、 0.03%、0.72%。间伐改变了林内小气候,提高了林地光照、林地土壤温度,促进了土壤微生物的活动,加速了死地被物的分解,改善了土壤理化性质,从而提高了土壤肥力和促进林分的生长。

-

参考文献

- [1]国家林业局 :第七次全国森林资源清查取得重大进展 [EB/ OL]. http://www.gov.cn/gzdt/2009-11/19/content_1468182.htm. 2009-11-19.

- [2]俞新妥 ,张其水 .杉木连栽林地土壤生化特性及土壤肥力的研究 [J].福建林学院学报 ,1989,9(3):263-271.

- [3]方奇 .加强土壤和地被物管理对杉木林生态系统生物量能量利用与养分循环的影响 [J].林业科学 ,1990,26(3):245-252.

- [4]何光训 .杉木连栽林地土壤酚类物质降解受阻的内外因 [J].浙江林学院学报 , 1995,12(4):434-439.

- [5]盛炜彤 .关于提高杉木生产力的几个问题 [J].浙江林业科技 , 1986,6(1):9-15.

- [6]吴蔚东 ,张桃林 ,孙波 ,等 .人工杉木林地有机物和养分库的退化与调控 [J].土壤学报 , 2000, 37(1):41-47.

- [7]中国林学会主编 .森林抚育间伐 [M].北京 :中国林业出版社 , 1988.

- [8]张鼎华 ,叶章发 ,范必有 ,等 .抚育间伐对人工林土壤肥力的影响 [J].应用生态学报 ,2001,12(5):672-676.

- [9]林业部科技司编 .森林生态系统定位研究方法 [M].北京 :中国科学技术出版社 ,1994.

- [10]方海波 ,田大伦 ,康文星 ,等 .间伐后杉木人工林生态系统生物产量的动态变化 [J].中南林学院学报 ,1999,19(1):16-19.

- [1]国家林业局 :第七次全国森林资源清查取得重大进展 [EB/ OL]. http://www.gov.cn/gzdt/2009-11/19/content_1468182.htm. 2009-11-19.

中南林业科技大学学报