作者简介:苏绘梦,硕士通讯作者:宁立波,副教授; E-mail:ninglibo200294@163.com

1.中国地质大学 武汉 环境学院,湖北武汉 430074;2.河南省地质环境监测院,河南郑州 450000

1. College of Environmental Studies, China University of Geosciences Wuhan, Wuhan 430074, Hubei, China; 2. Henan Institute of Geological Environment Monitoring, Zhengzhou 450000, Henan, China

Jinping mountain; high-steep rock slope; vegetation below-ground habitat; form of root mass; man-made reconstruction below-ground habitat

DOI: 10.14067/j.cnki.1673-923x.2017.11.010

备注

作者简介:苏绘梦,硕士通讯作者:宁立波,副教授; E-mail:ninglibo200294@163.com

植被地境是植被生存的物质基础,植被根系是联系植被生长与植被地境条件的纽带。植被在岩体内部的根系分布、形态特征可以反映植被对地境条件的利用情况。在调查实验植被根系发育特征的基础上,依据生态地质学理论,通过分析岩体裂隙内根系生长空间及地境条件(温度、水分、土壤肥分等),结果表明:在高陡岩质边坡条件下,植被根群范围浅,植被根系深入岩体裂隙呈扁平状发育;植被生长的地境条件(温度、水分、土壤肥分等)能满足植被在不同季节的生长发育需求;地境再造技术充分利用岩体裂隙人工再造植物地境条件,为高陡岩质边坡覆绿提供了新思路。

Vegetation below-ground habitat is the material basis for the survival of vegetation, and root system is the bond to the survival of vegetation and vegetation below-ground habitat. The distribution and morphological characteristics of roots in the rock can be reflected on the environmental conditions of utilization of vegetation. In this article, with experimental investigation of vegetation root development, based on the theoretical basis of ecological geology, we made an analysis of the survival space of vegetation in rock fracture and its below-ground habitat conditions (temperature, moisture, soil fields as a nutrient, etc.), to get the following conclusions: Under the condition of high-steep rock slope, vegetation root mass has a shallow range, and it can root into fractured rock deeply with a flat form; the conditions of vegetation below-ground habitat (temperature, moisture, soil fields as a nutrient, etc.) can meet the needs of development of vegetation in different seasons; the technology makes a full use of the artificial conditions of vegetation below-ground habitat in rock fissures, providing a new idea for the high-steep rock slopes recovering green.

引言

高陡岩质边坡的生态恢复是世界性的难题,已经成为社会日益关心的问题[1]。高陡岩质边坡在生态恢复的过程中,最主要的问题是对植被生长所需的地境条件重塑[2],但目前的研究主要集中在地下生境的理化性质与植被的生长状况上[3-9],而对植被根系与地境条件相结合的综合分析却鲜有研究。植物根系是联系植物生存状况与生境条件的纽带,其形态特征、发育规律、延伸方向与植被生存的地境条件密切相关[10],而植被根系的生长又可以改变植被生存的地境条件[11],所以对植被根系与地境条件的研究显得异常重要。

以河南省宜阳县锦屏山采石场为研究区,通过调查研究区实验植被的生存状况和根系发育,运用生态地质学理论,从分析植物根系在岩体内部的形态、分布特征出发,研究植被根群及其人工再造地境特征,分析裂隙岩体内部再造的地境条件能否满足植被根系生长发育的需求。

1 研究区概况及植被调查

1.1 研究区概况锦屏山采石场地处河南省宜阳县城南部,由于多年开采导致山体破坏严重,原有土壤层缺失,形成众多裸露高陡石灰岩宕口,坡度一般≥ 70°,坡高范围 30~ 160 m。研究区为暖温带大陆性季风气候,年均温 14.8℃,最高 43.7 ℃(1966.6.20),降雨主要集中在 6—8月,占全年降雨量的 80%左右,雨热同季,年平均降水量 694 mm,年平均蒸发量 1 837.98 mm。

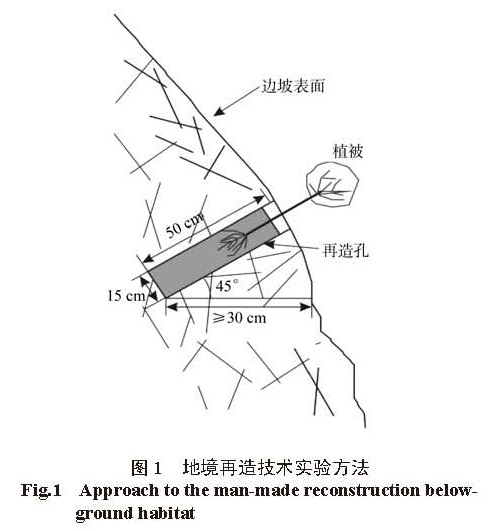

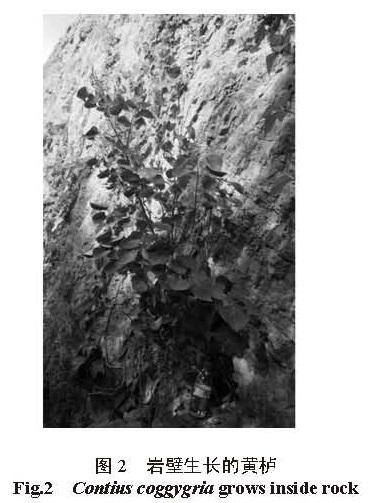

1.2 植被生长状况调查本课题组于 2012年 4月 15日在研究区使用地境再造技术实验种植植被 56株,本研究所使用的地境再造技术是基于生态地质学理论,在高陡岩质边坡,使用人工的方法为植被提供生存所需的基本地境条件。种植方法如图1所示,孔内土壤为坡底自然堆积形成,实验期间共监测养护 100 d,实验结束当年成活率为 87.5%,后期无人工管理。经过两年的自然生长,本课题组于 2015年 7月对实验种植植被进行生长状况调查 ,调查结果见表1。

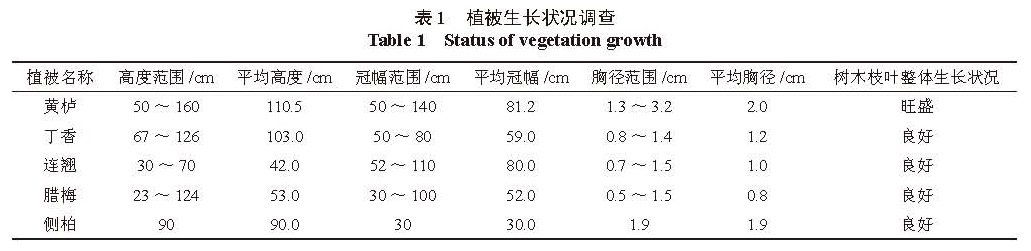

从调查结果来看,相同实验植被种类生长状况差异明显(最大植株高度、冠幅及胸径是最小植株的两倍多大小),但整体生长状况良好(见图2),部分植被出现病虫害现象导致生长一般。黄栌在本次试验中生长状况最好。

地境条件是植被生长的物质基础,植被的种类、生活习性、生理特征乃至生长状况与其生存的地境息息相关,总体上讲是植物对地境的适应 [10]。然而关于裂隙岩体内部植被根系生长空间及肥分、温度、水分等地境条件能否满足植被自身生长的生态适宜性及其与植被根系生长之间的关系,还需要进行深入的研究。

1.3 植被根系发育特征植被根系是植被与地境的联系纽带,是植被地境资源的直接利用器官和植被产量的重要贡献者,植被对立地的利用状况可以通过植被根系的形态分布特征直接反映,对植物生长具有决定作用 [12]。在高陡岩质边坡条件下,植被立地条件差,甚至缺乏植被生长所需的地境条件。但是,事实证明用地境再造技术种植的植物生长良好,为了研究在高陡岩质边坡条件下这些植被对地境条件的利用情况,本课题组对研究区实验植被根系进行开挖调查。

从开挖剖面(见图3)以及结合根系统计结果可知,实验植被根群圈在 16~ 34 cm深度范围,在此范围内植被根系生物量约占开挖面根系总生物量的 90%。粗根数目多,且多呈分叉状。开挖面出露根系为侧根与须状根,须状根中粗根(≥ 2 mm)与细根(< 2 mm)交织形成的片网状根系结构沿土体与岩体的接触面呈筒状生长,在岩体裂隙发育较好的区域,植被根系相对密集,同时有部分粗根已经沿着岩体裂隙深入岩体内部超过 40 cm,但由于裂隙宽度(约为 0.2 cm)小于该植被根系正常直径(约为 0.3 cm),因此伸入岩体裂隙内部的植被根系已经呈扁平状发育(见图4),在裂隙发育较差或岩体裂隙相对闭合的区域,植被根系较少。

多年生植物物种根群圈一般在 40~ 100 cm深度范围 [13],但边坡植被根系由于生长空间的胁迫作用,本次调查实验植被根系圈明显比正常多年生植被根群圈深度范围浅,且限制在再造种植孔内。通过对再造孔中植被的根系特征调查我们可以看出,植被在生长的过程中,为了尽可能多的利用岩体内部的资源,已经改变了正常纺锤体形态,岩体裂隙的分布限定了植被根系的生长情况。由于研究区裂隙隙宽一般在 1 mm左右(最大 1 cm)[14-16],植被在向岩体裂隙内部生长的过程中,为了适应岩体裂隙发育特征,不得不改变正常的根系形态,形成我们在调查中出现的扁平状侧根。

2 植被地境条件研究

3 结论与讨论

以上研究可以得出以下结论 :(1)岩体内部植被根系根群圈深度范围较正常多年生植被浅,相互交织为片网状呈筒状包裹再造孔内土体,深入岩体裂隙内部根系呈扁平状发育。( 2)岩体内部温度在植被正常生长范围。( 3)夏季植被主要利用岩体较深处的水分资源,冬季主要消耗岩体浅部水分,岩体内部气态水与液态水共同维系植被的生长发育需求。( 4)赋存于岩体裂隙浅部的土壤能满足植被生长发育需求,在支持植被根系发育的同时也不断被植被根系改造。

综上分析表明,在高陡岩质边坡条件下,岩体裂隙为土壤赋存以及植被根系的生长提供了必要的空间,同时作为岩体内部水分、热量的交互通道,保证了岩体内部相对适宜的植被生长环境。实验所使用的地境再造技术,为植被营造了在高陡岩质边坡条件下生存所需的基本地境条件,岩体裂隙内部土壤肥分、水分、温度等地境条件能够满足植被的生长发育需求。

本文从岩体内部温度、湿度以及土壤肥力等方面讨论了在高陡岩质边坡条件下植被根系的生长发育特征与地境条件的相互作用关系,为今后在高陡岩质边坡条件下植被生态恢复提供了理论依据。然而本次研究主要针对石灰岩裂隙岩体,对于其他岩性条件下(如玄武岩、花岗岩),植被根系的生长发育特征以及与地境条件的相互作用可能并不仅限于本次研究所得结论,构建适用于各种岩质边坡边坡生态恢复的理论体系尚需进一步探究。

植被生长状况与植被生存的地境条件息息相关,若地境条件(如温度、水分、肥分等)符合植被生长需求,植被就可以正常生长 [17]。植被地境作为一种多种环境因子相互协调、相互协同的动态系统,系统内部某一生态因子的变化会导致其他生态因子发生相应变化,同时影响植被对其他生态因子的耐受程度 [10],因此对于植被生存的地境条件研究,不能简单的停留在单一生态因子的线性描述上。在高陡岩质边坡条件下,影响植被根系生长发育的因素主要有岩体内部土壤肥分、温度、水分含量等。

2.1 岩体内部温度、水分条件研究在高陡岩质边坡条件下,由于缺少表土覆盖,岩石边坡温度变化快,变化幅度大,影响深度范围广。若岩体内部根群圈范围温度高于或者低于植被根系生长的正常温度,都将影响植被根系的正常生长发育。另外,在高陡岩质边坡生态恢复的过程中,决定恢复效果成败的最主要因素是水分 [18]。

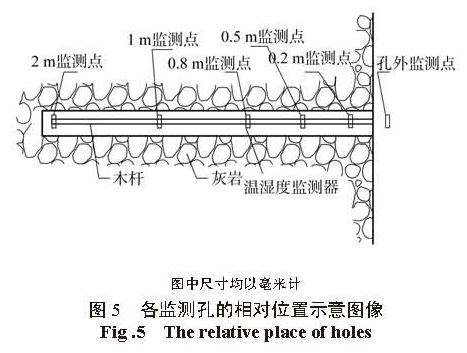

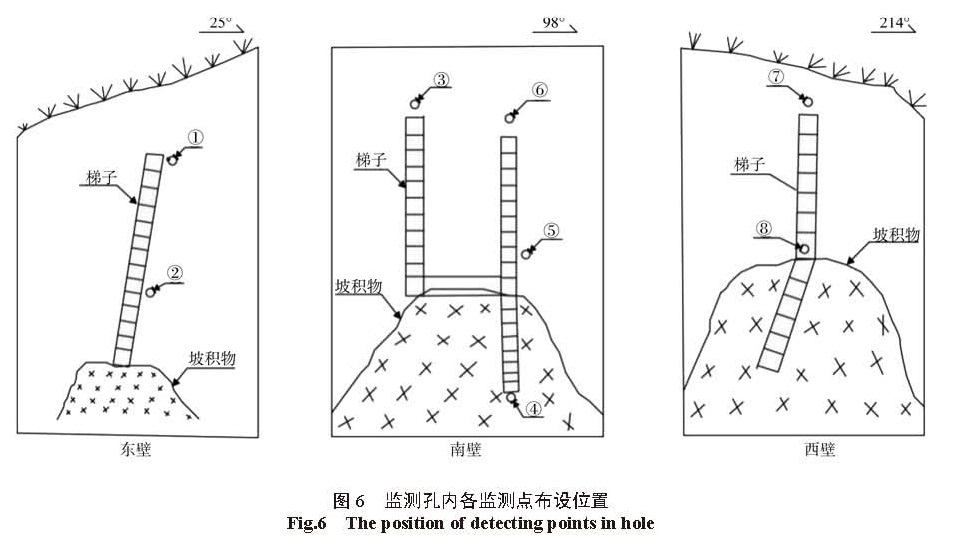

为了探究在高陡岩质边坡条件下,岩体内部温度及水分条件对植被根系生长的影响,我们在研究区边坡布置了 8个水平监测孔(见图5),鉴于本次调查中实验植被根群圈深度范围以及岩体内部温湿度条件对植被根系影响的深度范围,本次研究监测孔深度设计为 2 m(岩体内部更大深度范围内温湿度条件同样对植被根系生长有影响,但作用相对较小),每个监测孔如图6所示分别布置 5个温湿度记录仪(美国 Apresys,179DTH)监测岩体内部温湿度变化,监测过程中用棉垫对各监测孔进行密封,以防止孔内受外界空气流动的干扰,保证监测仪器记录的数据能反映裂隙岩体内部真实的温湿度情况。

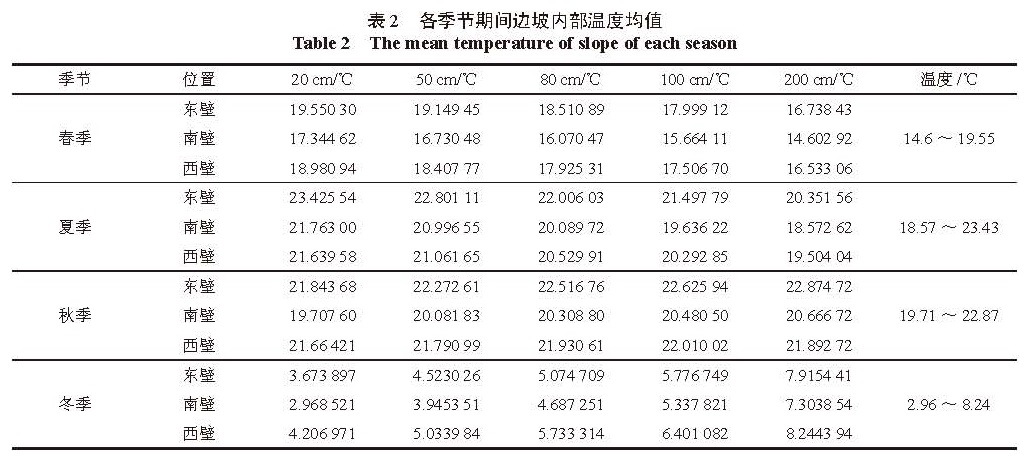

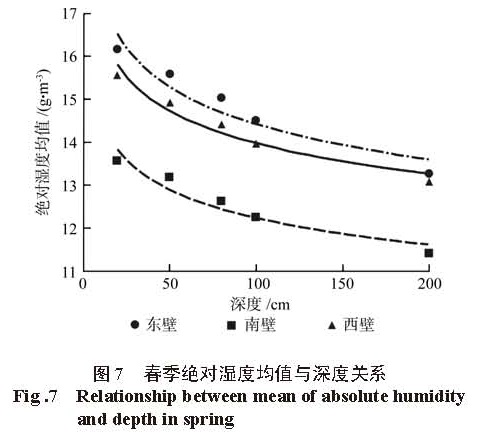

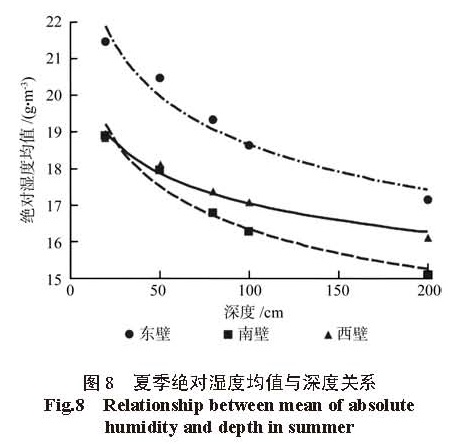

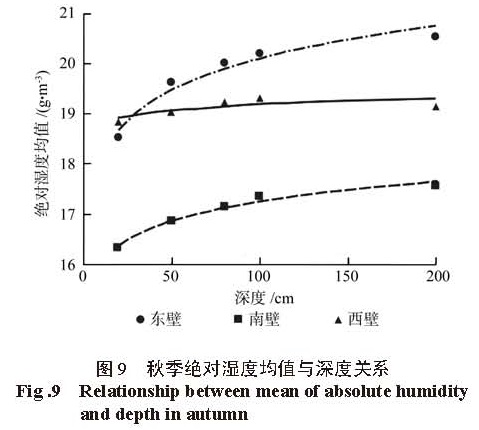

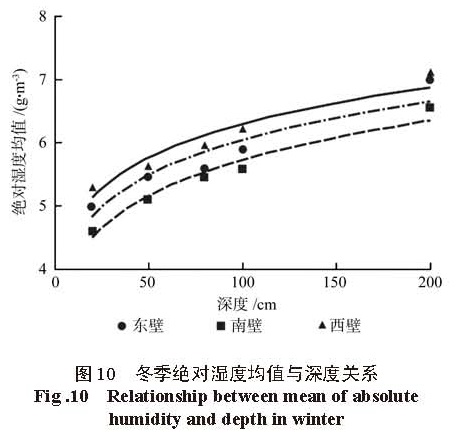

本次监测分别对岩体内部春、夏、秋、冬 4个季节分时段监测,每个季节监测 7天,共得到岩体内部温湿度数据 194万组(每组含对应时间温湿度值),最后选用每个壁面每个季节的温度、绝对湿度(该温度下的饱和湿度乘以对应时刻相对湿度百分比)平均值代表每个季节岩体内部的温湿度状况,并通过 Excel处理得到下表2及图7~图 10。

2.1.1 岩体内部温度条件由表2可以看出,在监测壁面 0~ 200 cm 范围内,冬季岩体内部温度一般维持在3 ~ 8 ℃,夏季一般在18.6 ~ 23.5 ℃,而多年生植被在冬季休眠期根系对温度的要求不低于2 ~ 4 ℃,在夏季生长旺盛时期则要求是不超过30 ℃ [19]。春秋两季温度相差不大,介于14.6 ~ 23 ℃之间,同样满足该季节多年生植被根系生长对温度的需求。因此,岩体内部温度条件可以满足植被生长根系对温度的要求。

2.1.2 岩体内部水分条件从图4~图7可以看出,岩体内部冬季水汽绝对湿度最低,在监测孔深度范围为 4.60~ 7.12 g/m3;夏季岩体内部水汽绝对湿度最高,且基本处于饱和状态,水汽绝对湿度为 15.10~ 21.47 g/m3;春秋两季岩体内部气态水含量介于冬季、夏季两者之间。因此,在岩体内部存在的气态水资源能满足根系对水分的部分需求,但仅靠气态水并不能完全满足植物生长的水分需求,还需吸收部分液态水(结合水、孔角毛细水、悬挂毛细水)。

从表2及图4、图5可以看出,在春夏两季,岩体浅部温湿度大于深部,在水汽分压差的作用下,水汽由岩体外部向内运移,同时北方降雨增多,春夏两季岩体内部水分和热量得到补给。由于岩体浅部温度高于深部,在水汽运移的过程中会不断发生凝结,除此之外,大气降水入渗的重力水与凝结水一起增大岩体内部液态水含量,增大悬挂毛细水的高度和孔角毛细水的分布范围。同时由于植被根系吸水作用,会在岩体浅部截留更多的过路重力水,与凝结形成的液态水一起被植物利用。因此岩体内部水分含量可能会减少,但岩体浅部非饱和带水分含量可能仍保持较高水平。由于夏季植被处于生长旺盛期,需要大量水分蒸腾蒸发,而凝结水及其他液态水大量赋存于岩体内部较深处,诱使植被根系向岩体深部生长,并通过植被根系的水力提升作用,将岩体深部水分提升至岩体浅部供植被根群圈吸收利用。

由表2及图6、图7可以看出,在秋冬季节,伴随着外界温度降低,北方降水减少,岩壁外部的水汽分压小于岩体内部,岩体内部水汽携带热量由岩体内部向外散失。岩体与大气界面成为水分、热量的耗散物理边界。由于岩体深部温度大于浅部,水汽在向外迁移的过程中会不断在浅部形成凝结水,存在于岩体浅部的根系可以直接利用凝结产生的水分供植被生存发育,与此同时,下伏岩体饱水带中的水也会有部分汽化扩散到非饱和带中,成为秋冬季节非饱和带的重要水分补给源。由于此时植物代谢能力减弱,对水分的需求减少,所以非饱和带水分在满足植被生长发育的基础上,含量也不会有太大变化。

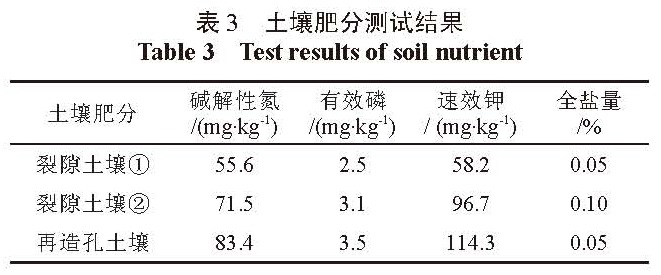

2.2 土壤养分研究土壤是植被生长繁育和生物生产的基地,肥力是土壤的基本属性和质的特征,是土壤从营养条件和环境条件方面,供应和协调植物生长的能力 [20]。通过调查可知,在高陡岩质边坡条件下,土壤主要赋存于岩体裂隙或者再造孔内裂隙浅部。土壤养分的空间异质性影响植被根系的生长和分布,植被在长期演化过程中,对土壤养分的空间异质性形成了各种可塑性反应 [21]。而植被在岩壁生长发育的同时,又可以对土壤肥力进行改善 [22]。由于本课题组 2012年进行地境再造实验时,未对再造孔内土壤进行测试,因此本次在调查植被根系发育特征的过程中,对实验植被开挖土壤剖面进行取样,同时收集试验点附近岩体裂隙中的原始土壤成分( 2份),一起送往河南农业科学院进行测试。测试结果见表3。

一般将土壤中速效钾含量为 50 mg/kg定为植被生长最低临界指标 [23],土壤中有效磷含量低于 3 mg/kg时,农作物开始出现严重缺乏症状,生长受到限制 [24],而当土壤含盐量超过 0.6%时,大多数植被将不能生长 [25]。通过本次测试结果可以看出,除裂隙土壤①内有效磷严重缺乏以外,裂隙土壤②及再造孔内土壤均能满足植被最低生长需求,有植被生长的再造孔内土壤肥力明显高于原始岩体裂隙土壤,对照中华人民共和国农业行业标准《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》(NY/ T 309—1996),其肥力相当于北方山地丘陵棕壤、褐土(含黄棕壤、黄褐土)耕地类型中的九类土。

在高陡岩质边坡条件下,土壤主要贮存在坡顶较为平坦的地方,经雨水侵蚀后会携带大量的有机质及可供植被生长的腐殖质和其他微量元素,在沿着边坡壁面向下部流失的过程中,不断被边坡壁面存在的裂隙截留,将高陡岩质边坡有限的土壤资源在裂隙浅部积累。在岩体内部,土壤肥分的空间异质性诱使植被在岩体裂隙相对发育、水肥条件相对较好地方尽可能的增加根系生物量,以便从土壤中获取更多的水分和养分,但由于受到生长空间的限制,植被根系在生长的过程中相互交织,最终在再造孔内土体与岩体接触面形成片网状根系结构。同时,伸入岩壁裂隙中的植被根系在生长的过程中,会不断的分泌有机酸及死亡根系形成的腐殖质及腐殖酸,通过溶解和根系的挤压作用破坏矿物晶格,将矿物元素转化为可供植被利用的形式 [20]。

- [1] 杨冰冰 ,夏汉平 ,黄娟 ,等 .采石场石壁生态恢复研究进展 [J].生态学杂志 , 2005,24(2):181-186.

- [2] Jiao J, Zou H, Jia Y, et al. Ogress on the effects of soil erosion on vegetation[J]. Acta Ecologica Sinica, 2009, 29(2): 85-91.

- [3] Khater C, Martin A, Maillet J. Spontaneous dynamics and restoration Prospects for limestone Quarryin Lebanon[J]. Applied Vegetation Science, 2003, 6(2): 199-204.

- [4] 潘树林 ,辜彬 ,李家祥 .岩质公路边坡生态恢复土壤特性与植物多样性 [J].生态学报 , 2012, 32(20): 6404-6411.

- [5] 邹蜜 ,罗庆华 ,辜彬 ,等 .生境因子对岩质边坡生态恢复过程中植被多样性的影响 [J].生态学杂志 , 2013, 32(1):7-14.

- [6] 邵怡若 ,许建新 ,薛立 ,等 .黄石采石场废弃地生态恢复过程中的土壤变化 [J].中南林业科技大学学报 ,2014,34(4):82-89.

- [7] 段玉婷 ,王志泰 ,徐小明 .石质边坡植被建植后土壤养分与植物群落特征动态研究 [J].草业学报 , 2015, 24(9): 10-18.

- [8] 黄石德 ,李建民 ,曾建新 ,等 .废弃矿区不同植被恢复阶段对水稳性团聚体的影响 [J].中南林业科技大学学报 ,2015, 35(10): 89-92.

- [9] 庞世龙 ,欧芷阳 ,申文辉 ,等 .广西喀斯特地区不同植被恢复模式土壤质量综合评价 [J].中南林业科技大学学报 ,2016, 36(7): 60-66.

- [10] 徐恒力 ,孙自永 ,马瑞 .植物地境及物种地境稳定层 [J].地球科学 , 2004, 29(2):239-246.

- [11] 葛晓改 ,黄志霖 ,程瑞梅 ,等 .三峡库区马尾松人工林凋落物和根系输入对土壤理化性质的影响 [J].应用生态学报 , 2012, 23(12): 3301-3308.

- [12] 刘建军 . 林木根系生态研究综述 [J].西北林学院学报 , 1998(3): 74-78.

- [13] 徐恒力 ,汤梦玲 ,马瑞 .黑河流域中下游地区植物物种生存域研究 [J].地球科学 ,2003,28(5):551-556.

- [14] 贾昊冉 ,宁立波 ,李明 ,等 .岩体裂隙的生态学意义研究 :以河南省宜阳县锦屏山采石场为例 [J].环境科学与技术 , 2014(9): 48-54.

- [15] 莫春雷 ,宁立波 .高陡岩质边坡植被修复的立地条件研究——以洛阳市宜阳锦屏山为例 [J].安全与环境工程 , 2014, 21(1): 17-21

- [16] 王帅 ,宁立波 .高陡岩质边坡覆绿植物地境特征研究——以宜阳锦屏山采石场为例 [J].湖南师范大学自然科学学报 , 2013, 36(6):79-83.

- [17] 张彦雷 ,康峰峰 ,韩海荣 ,等 .太岳山油松人工林林下植被生物量影响因子分析 [J].中南林业科技大学学报 ,2015,35(1): 104-108,125.

- [18] 杨振意 ,薛立 ,许建新 .采石场废弃地的生态重建研究进展 [J].生态学报 , 2012, 32(16): 5264-5274.

- [19] 李娜 .园林景观植被栽培 [M].第 1版 .北京 :化学工业出版社 ,2014:48-51.

- [20] 黄昌勇 .土壤学 [M].第 1版 . 北京 :中国农业出版社 ,2000: 1-15.

- [21] Kume T, Sekiya N, Yano K. Heterogeneity in spatial P-distribution and foraging capability by Zea mays: effects of patch size and barriers to restrict root proliferation within a patch[J]. Annals of Botany, 2006, 98(6): 1271-1277.

- [22] 袁剑刚 ,周先叶 ,陈彦 ,等 .采石场悬崖生态系统自然演替初期土壤和植被特征 [J].生态学报 , 2005, 06: 1517-1522.

- [23] 慕成功 ,郑义 ,吴建国 ,等 .钾素营养及施肥技术 [M].第 1版 .北京 :中国农业科技出版社 ,1995:62-63.

- [24] 王关禄 ,张国治 .土壤知识与土壤普查技术 [M].第 1版 .北京 :水利电力出版社 ,1983:31-33.

学报简介

中南林业科技大学学报

《中南林业科技大学学报》原名《中南林学院学报》,是中南林业科技大学主办的以林为特色的自然科学学术期刊。该刊1981年创刊,2010变更为月刊,月底出版,国内外公开发行。国际刊号为ISSN 1673-923X,国内刊号为CN43-1470/S。该刊是教育部优秀科技期刊,全国优秀高校学报,湖南省一级期刊。是全国中文核心期刊,中国科学引文数据库来源期刊,中国精品科技期刊,中国科技核心期刊。该刊入编了国内所有的期刊数据库。

主要栏目:林学、生态学、生物科学与技术、植物学、园林、木材科学等。

读者对象:本刊适合于农林院校师生以及农林科研院所、农林管理部门和生产单位的科技和管理人员阅读,也适合于与以上学科和专业有关的其他高校师生和科技人员阅读。