在比较单位叶面积固碳增湿能力的基础上,结合树种叶面积,研建了单木固碳模型并对其固碳增湿能力进行了比较。结果 表明,以乔木树种 (胸径为 20 cm)为例,其日固碳放氧能力由大到小依次为小叶榕 Ficus concinna、桉 Eucalyptus robusta、樟 Cinnamomum camphora、鹅掌楸 Liriodendron chinense、白兰 Michelia alba和木犀 Osmanthus fragrans,其值分别为 3 376.538、1 603.181、416.308、368.626、252.232和 39.444 g;其降温增湿能力由大到小依次为小叶榕、桉、鹅掌楸、樟、白兰和木犀;日蒸腾耗水量分别为 859.960、259.532、 118.930、97.646、69.308和 33.344 g。该顺序与单位叶面积固碳放氧和降温增湿能力的顺序有所不同。分析认为,这是由于基于单位叶面积尺度上固碳能力的比较没有考虑到不同树种的树冠大小等因素,而考虑其叶面积所构建的单木固碳模型则更加准确且具实用性。

The study of the carbon fixation and humidification capacity is the fundamental research of ecological benefits of urban green space. However, exsiting research was mainly focused on the per unit leaf area scale, which had a large limitation in practical application. The carbon fixation and humidification capacity of the main greening tree species in Wenzhou city was compared, and the carbon fixation model of individual tree was constructed. Results calculated by the carbon fixation model of individual tree showed that the order of daily carbon fixing and oxygen releasing capabilities of arbor (diameter at breast height of 20 cm) from high to low was as follows: Ficus concinna, Eucalyptus robusta, Cinnamomum camphora, Liriodendron chinense, Michelia alba and Osmanthus fragrans. The values were 3 376.538, 1 603.181, 416.308, 368.626, 252.232 and 39.444 g, respectively. And the order of humidification capabilities from high to low was as follows: Ficus concinna, Eucalyptus robusta, Liriodendron chinense, Cinnamomum camphora, Michelia alba and Osmanthus fragrans. The values were 859.960、259.532、118.930、97.646、69.308 and 33.344 g, respectively. These orders of the carbon fixation, oxygen release and transpiration amounts calculated by the per unit leaf area were different from the order that calculated by the carbon fixation model of individual tree. The reason was that the total leaf area was ignored in the traditonal method. Thus, the carbon fixation model of individual plant was more accurate to estimate the carbon fixation and humidity increasing capacity.

引言 大气中CO2 浓度的升高作为全球气候变暖最主要的驱动力已经得到广泛的共识[1-2] 。CO2 浓度的升高破坏了大气中的碳氧平衡,引起了全球气候的变化。据预测,到2030 年大气中的CO2 浓度将达到560 ppm 以上,气温可能上升1.5 ~ 4.5 ℃ [3-4] 。城市绿地是地球植被的一个重要组成部分,起着固碳释氧、降温、增湿等多重生态效应,可大幅改善城市环境。尽管城市区域仅占了地球表面的一小部分,但城市在促进碳循环改变的过程中发挥着巨大的作用,而且其影响不仅仅局限于城市边界之内 [5] 。从这个意义上,城市生态系统是全球碳循环中的重要碳源 /汇。随着全球气候变暖导致全世界范围内“低碳”、“减排”的呼声越来越高,城市森林因其潜在的碳吸存能力而受到广泛关注 [6] 。未来城市绿化中,在选择树种时其固碳能力应当首要考虑。因此,固碳释氧与降温增湿能力的研究变得极为重要。

固碳释氧与降温增湿能力的研究是城市绿地生态效益研究的基础,也是综合评价园林植物的基础指标。目前国内已有学者对城市树种的固碳增湿能力进行了研究 [7-11] 。然而,现有研究几乎均仅限于单位叶面积尺度上的固碳释氧及降温增湿能力的比较,而没有考虑树种的具体绿量,致使难以为城市森林生态效益的定量化研究和城市森林绿化树种的合理配置及其规划建设提供科学依据。为此,本项目以温州主要城市绿化树种为研究对象,在比较单位叶面积固碳增湿能力的基础上,结合叶面积指数,构建单株植物的固碳增湿模型,以期为更加准确地探讨城市绿化树种的生态效益提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

温州位于浙江省东南部,全境介于 27°03′~ 28°36′N、119°37′~ 121°18′E之间。温州为中亚热带季风气候区,冬夏季风交替显著,温度适中,四季分明,雨量充沛。年平均气温 17.3~ 19.4℃。冬无严寒,夏无酷暑。年降水量在 1 113~ 2 494 mm之间。春夏之交有梅雨, 7—9月间有热带气旋,无霜期为 241~ 326 d。年日照数在 1 442~ 2 264 h之间。

1.2 树种的选择

在对温州主要行道树以及市区内主要公园调查的基础上,选择樟 Cinnamomum camphora、小叶榕 Ficus concinna、木犀 Osmanthus fragrans、桉 Eucalyptus robusta、白兰 Michelia alba、鹅掌楸 Liriodendron chinense等 6种乔木树种;锦绣杜鹃 Rhododendron pulchrum、山茶 Camellia japoica、红花檵木 Loropetalum chinense var. rubrum、红叶石楠 Photinia fraseri、大叶黄杨 Buxus megistophylla、光叶海桐 Pittosporum glabratum和日本珊瑚树Viburnum odoratissimum var. awabuki等 7种灌木树种进行试验。其中樟、木犀、鹅掌楸、锦绣杜鹃选自温州科技职业学院校园,桉、小叶榕和山茶选自景山植物园内,白兰、日本珊瑚树、大叶黄杨和红叶石楠等选自绣山公园及附近。选取的植株均长势正常,没有明显的遮阳情况。乔木树种的胸径均集中在 16~ 23 cm之间;灌木树种中的山茶根径集中在 5 cm左右,其余灌木树种均为绿篱状,高度为 1.2 m左右。

1.3 数据的测量

1.3.1 日变化的测量

为了准确反映树冠各层叶片的光合速率( Pn )、蒸腾速率( Tr )等,根据树种特点将树冠分为内外两层,每层在四个不同方位各选择一张叶片进行标记。由于光照强度对叶片光合作用速率影响较大,为了便于比较,根据外界光强测定情况,从早至晚( 8:00、10:00、12:00、14:00、16:00和 18:00,共计 10 h)的外层光强设定分别为 1 000、 1 200、1 500、1 600、1 400和 200 μmol·m-2 s-1 ,内层光强分别为 100、150、200、200、120和 80 μmol·m-2 s-1 。应用 Li-6400便携式光合作用测定系统( Li-Cor, Lincoln, NE, USA)于植物生长盛期(8月)测定所标记叶片的日变化,获取净光合速率日变化曲线。植物叶片暗呼吸速率( Rn )的测定是在暗处理 20 min以上后进行。

数据记录之前仪器均进行参比室和样品室之间的匹配。根据市区大气 CO2 浓度的观测值,本试验中的 CO2 浓度均为 400 μmol·mol-1 。CO2 浓度控制则是通过使用 CO2 小钢瓶提供 CO2 来源,运用 Li6400自带的 CO2 注入系统,经过仪器校对后使用。

1.3.2 叶面积的估算测量

为了全面估算单株叶面积,采用了单叶面积累加法( y1 )、叶面积指数( LAI)估算法( y2 )和树冠面积相加法( y3 )。单叶面积累加法( y1 )即测量单片叶子的面积,然后根据小枝叶片数量逐级扩展估算叶片总数,从而估算整株树的叶面积;叶面积指数( LAI)估算法( y2 )即利用 SunScan冠层分析系统测定树木的叶面积指数,然后根据树冠的垂直投影面积,估算整株树木的叶面积;树冠面积相加法( y3 )即测定其树高( H)、胸径( D)、冠幅( C)和冠高( H′),其中 H值用测高器测定, D用胸径尺测定, H′采用树高减去主干高度求得,以此估算树冠的表面积作为整株树木的叶面积。虽然叶片主要生长在树冠表面,但树冠内堂也有大量叶片,为此采用树冠面积相加法(y3 )时将树冠分为 2层,即表面一层和表面以内 20 cm处为一层。视树冠为圆锥形估算其表面积。

由于不同树种的园林绿化应用形式有所不同,其叶面积的估算方式也有所不同。乔木树种及单木种植且呈自然树冠的灌木树种(山茶),其叶面积的估算采用以上 3种方法进行,得出叶面积与胸径的关系模型;大叶黄杨和光叶海桐则以球形为主,其叶面积的估算也采用以上 3种方法进行,得出叶面积与球径的关系模型;而锦绣杜鹃、红花檵木、红叶石楠和日本珊瑚树主要以绿篱造型为主,则以其顶面积的 1 m2 为单位进行估算和比较。

为了构建叶面积与胸径之间的关系模型,所选乔木树种的胸径主要集中在 10~ 25 cm,每种树种 15株左右;所选灌木树种中,山茶主要集中在 3~ 9 cm,大叶黄杨和光叶海桐的球径主要集中在 20~ 50 cm,锦绣杜鹃、红花檵木、红叶石楠和日本珊瑚树的绿篱造型高度主要集中在 80~ 100 cm。

1.4 数据分析

按李想等 [12] 方法计算不同树种的固碳放氧及降温增湿能力。为了更直观比较,将 CO2 吸收速率、O2 释放速率和蒸腾速率分别换算成 CO2 同化量、O2 释放量和蒸腾量(单位为 g·m-2 d-1 )。结合叶面积指数,构建绿化树种的固碳放氧模型。采用 SPSS19.0进行方差差异显著性分析。每个测量数据均 5~ 7次重复,取其平均值。

2 结果与分析

2.1 常见绿化树种光合速率日变化及固碳放氧的比较

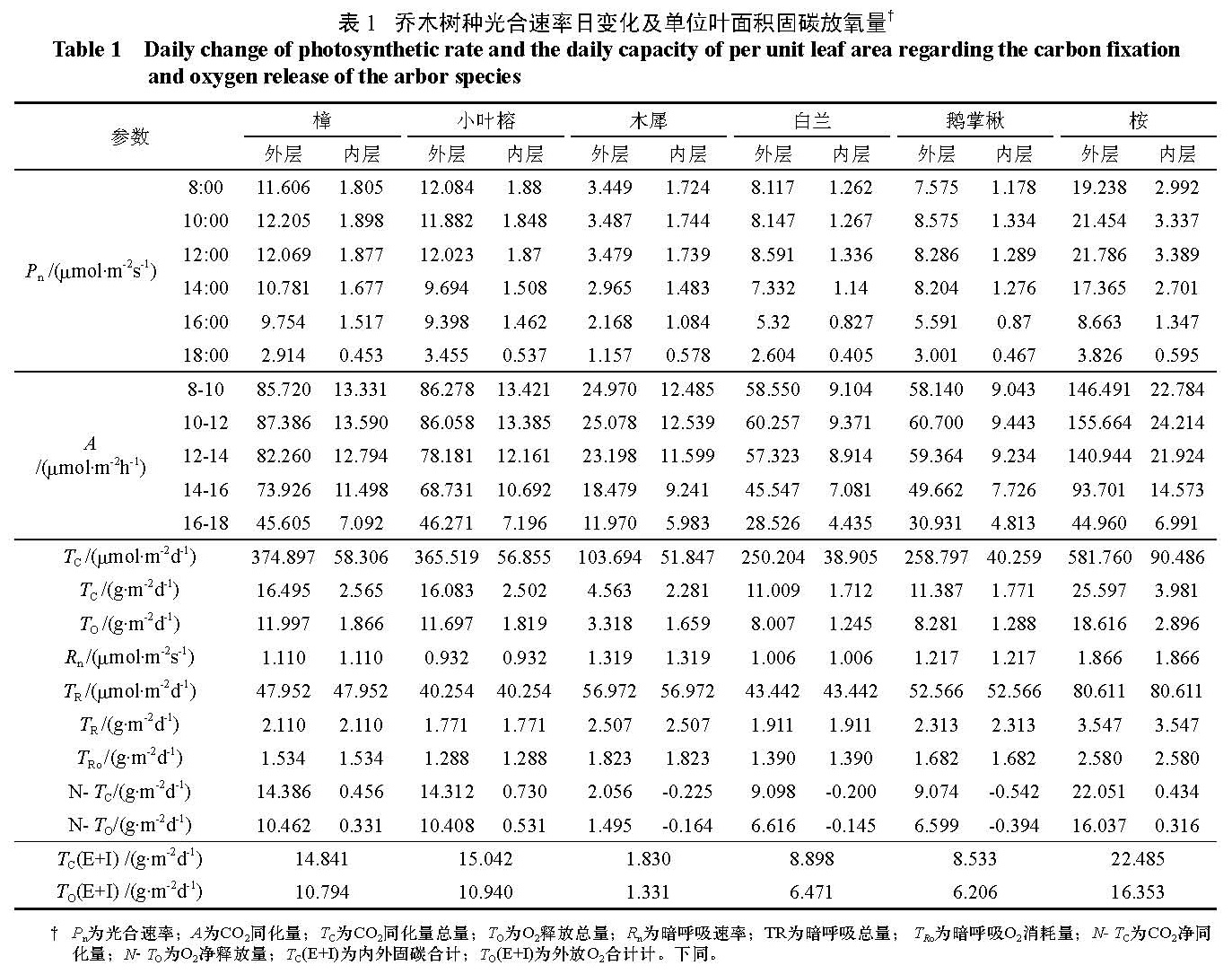

通过光合速率的日变化首先估算出日固定 CO2 和释放 O2 的量,再结合暗呼吸速率,计算出日净固碳量和日净释放 O2 量(见表1 和表2 )。由表1 和表2 可知,乔木树种单位叶面积日固碳量由高到低依次为桉、小叶榕、樟、白兰、鹅掌楸和木犀,其值分别为 22.485、15.042、14.841、8.898、

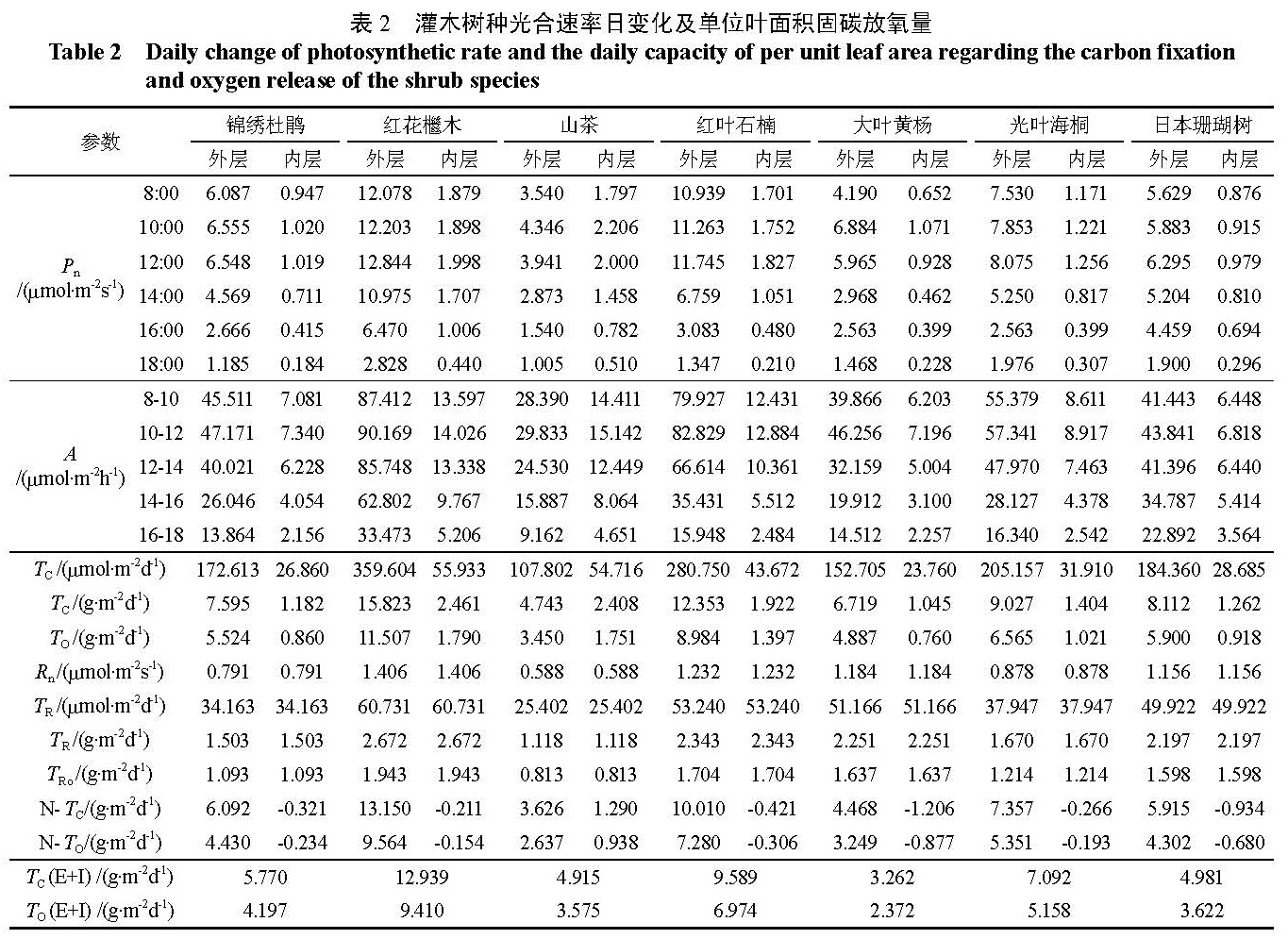

8.533和 1.830 g·m-2 d-1 ;单位叶面积日放氧量依次分别为 16.353、10.940、10.794、6.471、6.206和 1.331 g·m-2 d-1 。灌木树种单位叶面积日固碳量由高到低依次为红花檵木、红叶石楠、光叶海桐、锦绣杜鹃、日本珊瑚树、山茶和大叶黄杨,其值分别为 12.939、9.589、7.092、5.770、4.981、4.915和 3.262 g·m-2 d-1 ;单位叶面积日放氧量依次分别为 9.410、6.974、5.158、4.197、3.622、3.575和2.372 g·m-2 d-1 。

表1 乔木树种光合速率日变化及单位叶面积固碳放氧量†

表2 灌木树种光合速率日变化及单位叶面积固碳放氧量

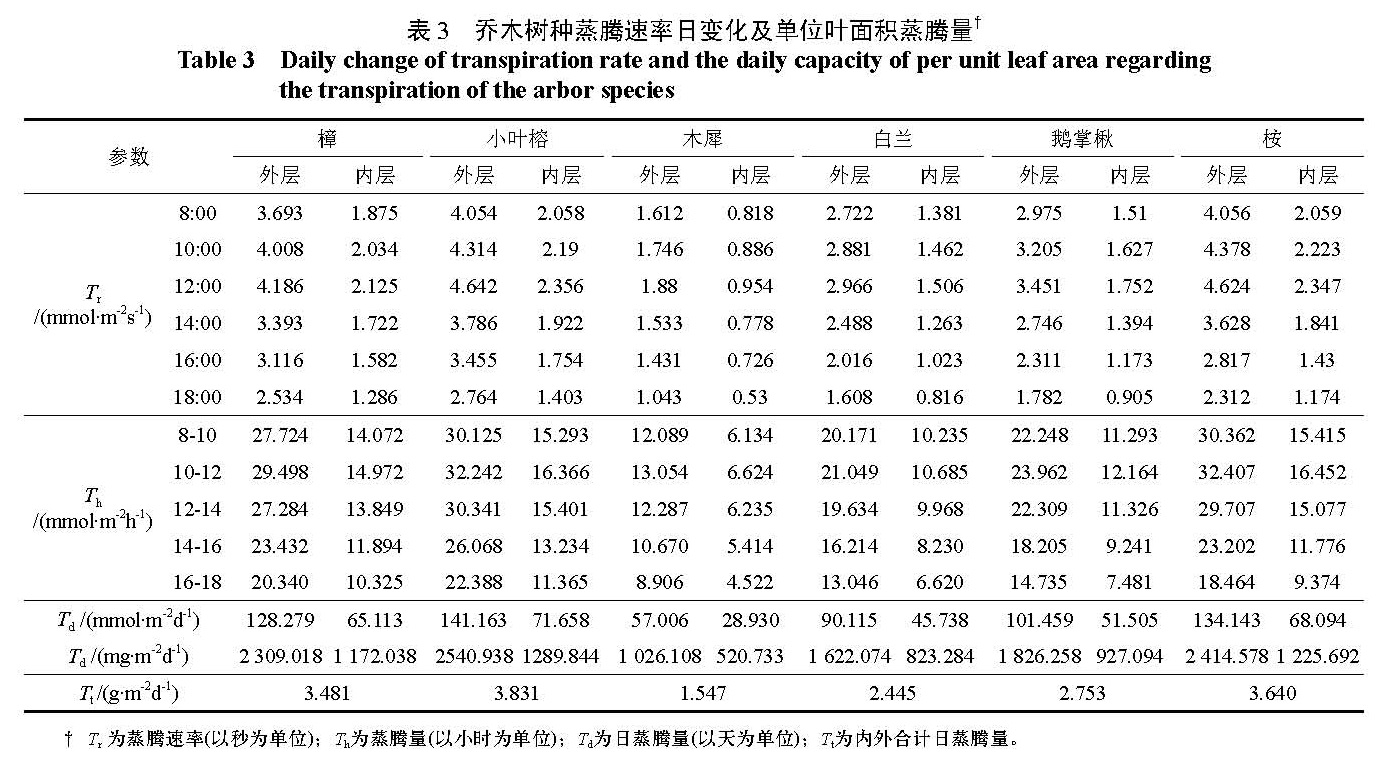

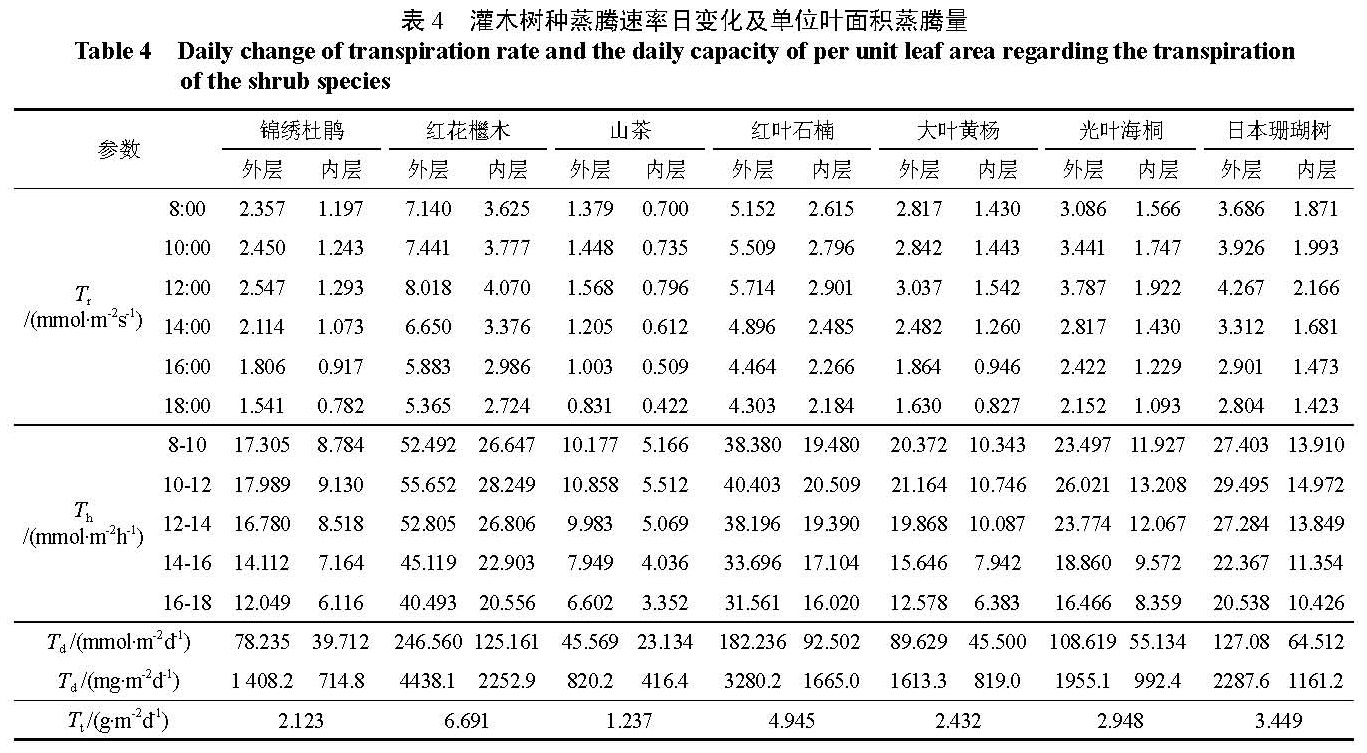

2.2 常见绿化树种单位叶面积蒸腾量的比较

通过蒸腾速率的日变化计算出日蒸腾耗水量檵木、红叶石楠、日本珊瑚树、光叶海桐、大叶黄杨、(见表3 和表4 )。由表3 可知,乔木树种单位叶锦绣杜鹃和山茶,其值分别为 6.691、4.945、 面积蒸腾量由高到低依次为小叶榕、桉、樟、鹅3.449、2.948、2.432、2.123和 1.237 g·m-2 d-1 。由表4 可知,灌木树种单位叶面积蒸腾量由高到低依次为红花檵木、红叶石楠、日本珊瑚树、光叶海桐、大叶黄杨、锦绣杜鹃和山茶, 其值分别为6.691、4.945、3.449、2.948、2.432、2.123 和1.237 g·m-2 d-1 。

表3 乔木树种蒸腾速率日变化及单位叶面积蒸腾量†

表4 灌木树种蒸腾速率日变化及单位叶面积蒸腾量

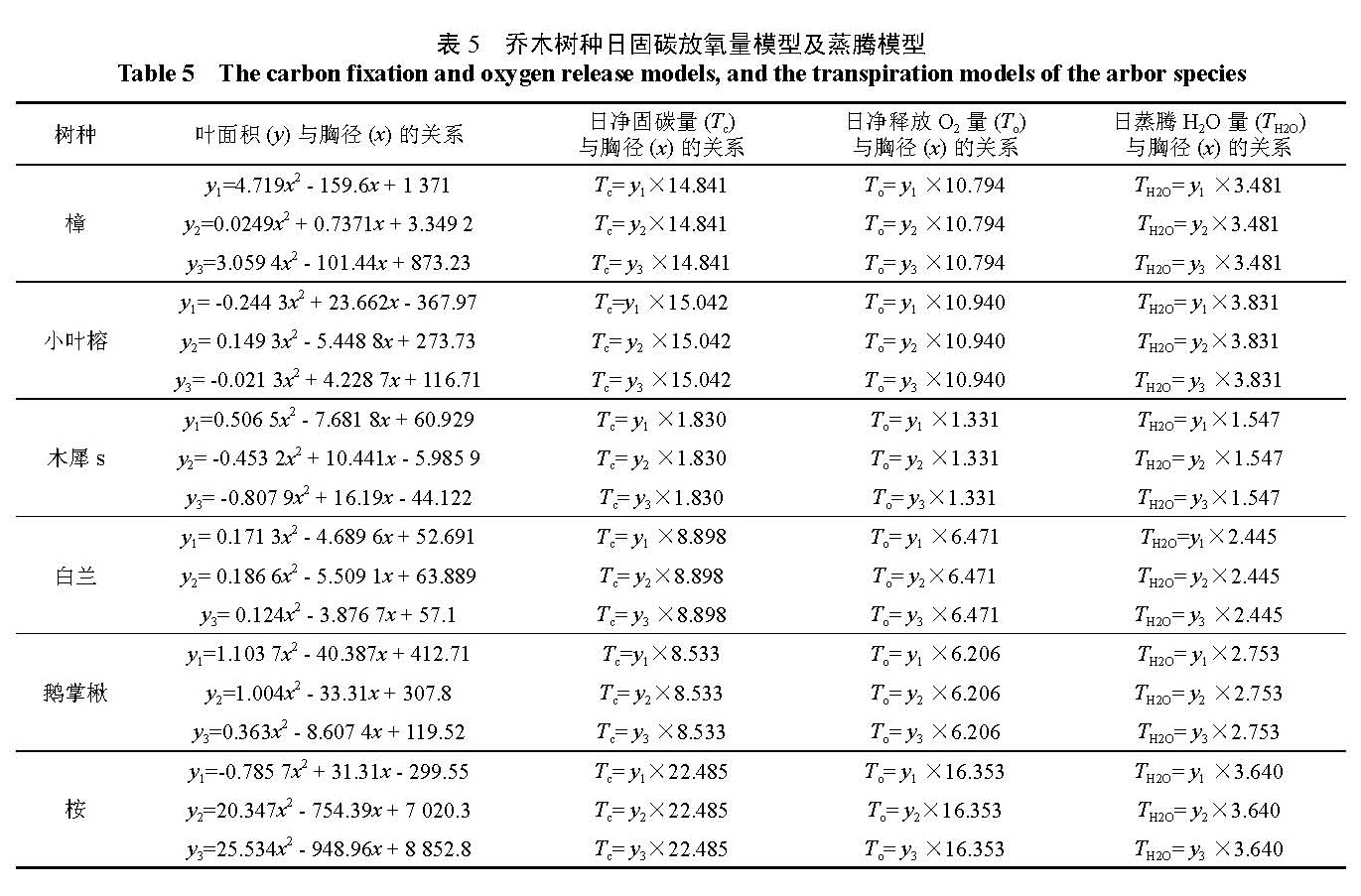

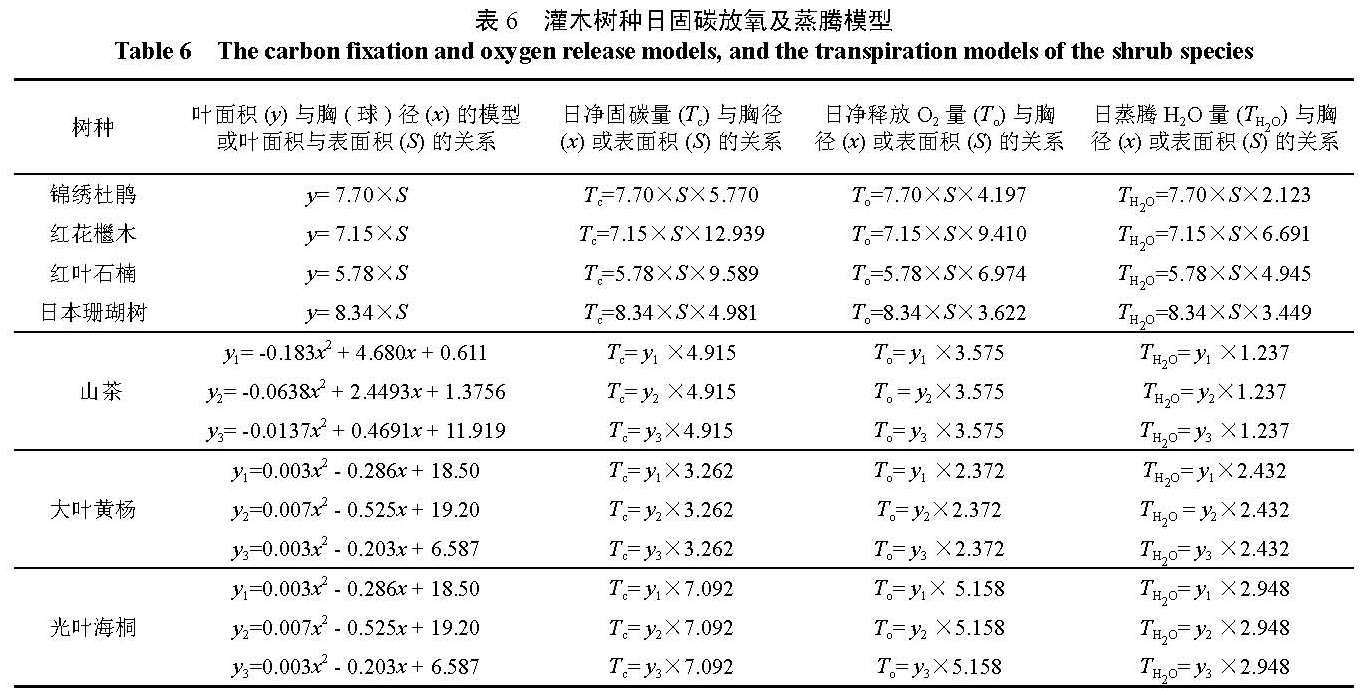

2.3 常见绿化树种固碳放氧及蒸腾量模型的构建

以叶面积作为因变量,胸径或球径作为自变量,进行不同模型的拟合,以相关系数平方( R2 )拟合优劣的标准,结果显示,多项式回归是其最佳拟合效果,模型方程见表5 和表6 。结合单位叶面积的固碳量和蒸腾量,进而建立了单木固碳模型(见表5 和表6 )。

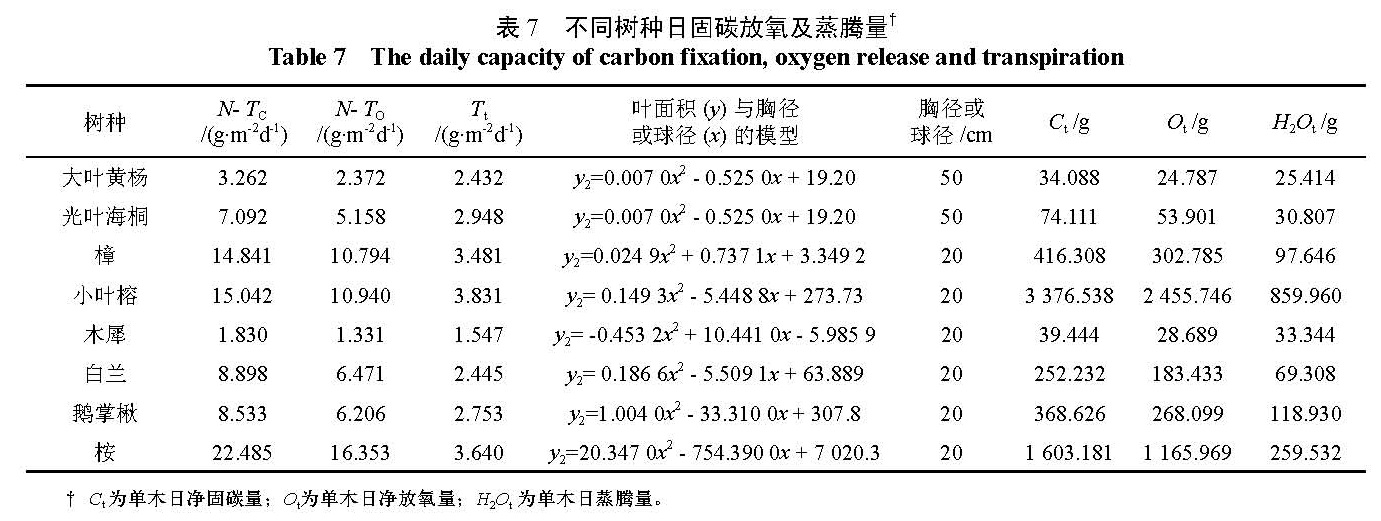

为了便于比较,以叶面积指数估算方法的模型为例,设定固定的胸径( 20 cm)或球径( 50 cm)进行树种固碳放氧和降温增湿能力的比较(见表7 )。结果表明,在相同的球径条件下,大叶黄杨的固碳放氧及降温增湿功能低于后者光叶海桐;在相同的胸径条件下,乔木树种的固碳放氧能力由大到小依次为小叶榕、桉、樟、鹅掌楸、白兰和木犀,其值分别为 3 376.538、1 603.181、 416.308、368.626、252.232和 39.444 g。

表5 乔木树种日固碳放氧量模型及蒸腾模型

表6 灌木树种日固碳放氧及蒸腾模型

表7 不同树种日固碳放氧及蒸腾量†

3 结论与讨论 固碳释氧作为一种重要的生态功能,在自然界的物质循环和能量流动中起着重要的调节作用。应用气体交换技术来测定气体交换参数,如光合作用、蒸腾作用等,可用于分析植物的固碳释氧及降温增湿能力,为绿化树种的选择和栽培管理提供帮助 [12] 。

本文试验研究结果表明,乔木树种单位叶面积日固碳量和日放氧量由高到低依次为桉>小叶榕>樟>白兰>鹅掌楸>木犀;灌木树种单位叶面积日固碳量和日放氧量由高到低依次为红花檵木>红叶石楠>光叶海桐>锦绣杜鹃>日本珊瑚树>山茶>大叶黄杨。降温增湿的结果显示,乔木树种单位叶面积蒸腾量由高到低依次为小叶榕>桉>樟>鹅掌楸>白兰>木犀;灌木树种单位叶面积蒸腾量由高到低依次为红花檵木>红叶石楠>日本珊瑚树>光叶海桐>大叶黄杨>锦绣杜鹃>山茶。然而,以上结果只考虑了叶片尺度,而忽略了树木的园林利用形式、树冠等,如于佳 [13] 等对沈阳市 7种常用园林植物碳汇功能研究表明,其单位叶面积固碳量为 8.32~ 17.36 g·m-2 d-1 ,年固碳量为 8.70~ 270. 60 kg,并在此基础上认为为提高城市绿地碳汇功能,应选择碳汇能力强的植物;同样,王丽勉 [11] 等对上海 151种植物进行了光合速率的测定结果表明,醉鱼草 Buddleja lindleyana等植物的固碳释氧能力较强(固碳值大于 12 g·m-2 )。而醉鱼草是小灌木,植株矮小,叶片稀疏,且在园林中的应用大多为点缀植物,其固碳释氧及降温增湿的生态效应较低。李俊美 [14] 等认为高大的乔木是城市绿化的骨架,直接关系到城市绿化的景观效果,其生态效益更是远远高于灌木和草本植物的生态效益。由此可见,单位叶面积尺度上固碳能力的比较对指导城市高效固碳树种的选择具有较大局限性。陈月华 [15] 等认为单位叶面积日固碳量灌木高于乔木,落叶植物高于常绿植物,这并不说明园林应用中就应该多种植灌木或者说多种植落叶植物,整体植物群落的固碳释氧能力的发挥还与其中的植物个体本身的叶面积、冠幅等因素相关。

光合速率大小和单位叶面积固碳释氧量反映了植物通过叶片光合作用固碳释氧能力的强弱,而它们的整株固碳释氧量则体现了植物个体在固碳释氧方面的综合水平。然而,目前大多数研究均仅限于单位叶面积尺度上的固碳释氧及降温增湿能力的比较 [7-11] ,而没有考虑树种的具体绿量,从而导致难以准确反映整株树种的固碳放氧及降温增湿能力。叶面积指数,即一片林分或一株植物叶的表面积与土地表面积的比率,是衡量绿地生态效益及其绿化水平的指标 [16-17] 。建立园林树种叶面积指数( LAI)与冠幅、胸径、树高之间的回归模型,进而估算其绿量,是定量研究城市园林生态效益的基础 [16] 。目前已有学者采用多种方法测定了城市绿地园林树种的叶面积指数 [16-18] ,并逐渐在生态学、果树和森林培育学中得到一定应用 [19-21] 。

然而,鲜有学者将叶片的固碳增湿能力与叶面积指数相结合,构建基于单株植物的固碳模型。史红文 [22] 等虽探讨了植物整株固碳释氧量,但所选树种的树冠及叶面积指数差异极大,难以准确比较。为了更加全面准确反映不同树种的固碳放氧及降温增湿能力,本项目进一步估算了树种的叶面积,并在此基础上研建了单木固碳模型。以乔木树种(胸径为 20 cm)为例,结果表明,其日固碳放氧能力由大到小依次为小叶榕、桉、樟、鹅掌楸、白兰和木犀,其值分别为 3 376.538、 1 603.181、416.308、368.626、252.232和 39.444 g;其降温增湿能力由大到小依次为小叶榕、桉、鹅掌楸、樟、白兰和木犀;日蒸腾耗水量分别为 859.960、259.532、118.930、97.646、69.308和 33.344 g。该顺序与单位叶面积固碳放氧和降温增湿能力的顺序有所不同,其原因是由于不同树种的叶面积大小不同所导致。单木固碳模型因考虑不同树种的叶面积,即包括了不同树种的生物学特性、园林绿化应用形式等,因此更符合实际情况,对城市森林生态效益的定量化研究更加科学。

由于乔木树种和灌木树种在园林绿化中的应用形式有所不同,因此未对两者进行比较。另外,本文主要从叶片尺度和单株树木尺度比较了温州城市常见园林绿化树种的固碳释氧及降温增湿能力,如要全面比较园林绿化树种的固碳释氧及降温增湿效应,则需进一步探讨单位叶面积群落的固碳释氧及降温增湿能力。

表1 乔木树种光合速率日变化及单位叶面积固碳放氧量† 表2 灌木树种光合速率日变化及单位叶面积固碳放氧量 表3 乔木树种蒸腾速率日变化及单位叶面积蒸腾量† 表4 灌木树种蒸腾速率日变化及单位叶面积蒸腾量 表5 乔木树种日固碳放氧量模型及蒸腾模型 表6 灌木树种日固碳放氧及蒸腾模型 表7 不同树种日固碳放氧及蒸腾量†

[1] Wofsy S C, Goullden M L, Mungar J M, et a1. Next exchange of CO2 in a mid-latitude forest [J]. Science, 1993, 260: 1314-1317.

[2] Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, et al. Climate Change 2001: The Scientific Basis . Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovemmental Panel on Climate Change[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001.

[3] Ktrschbanma M U F. To sink or burn? A discussion of the potential contributions of forests to greenhouse gas balances through storing carbon or providing biofuels [J]. Biomass and Bioenergy, 2003, 24(4-5): 297-310.

[4] Poulton P R, Pyee E, Hargreaves P R, et a1. Accumulation of carbon and nitrogen by old arable land reverting to woodland [J]. Global Change Biology, 2003, 9(6): 942-955.

[5] Syirejeva H A, Schellnhuber H J, Pomaz V L. Urbanised territories as a specific component of the global carbon cycle [J]. Ecological Modeling, 2004, 173: 295-312 .

[6] Mchale M R, Gregory M E, Burke I C. The potential of urban tree plantings to be cost effective in carbon credit markets [J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2007, 6(1): 49-60.

[7] 刘海荣 , 宋力 , 鲜靖苹 . 5种常用灌木固碳释氧能力的比较研究 [J]. 安徽农业大学学报 , 2009, 36(2): 204-207.

[8] 陆贵巧 , 兆芳 , 谷建才 , 等 . 大连市主要行道绿化树种固碳释氧功能研究 [J]. 河北农业大学学报 , 2006, 29(6): 49-51.

[9] 马维虎 , 赵肖 , 王晓峰 , 等 . 三种绿化树种固碳释氧和降温增湿效益比较 [J]. 中国城市林业 , 2010, 8(1): 55-58.

[10] 郑朝晖 , 马春霞 , 马江林 , 等 . 6种乔木树种固碳能力和能量转化效率分析 [J]. 西南林业大学学报 , 2011, 31(4): 7-11.

[11] 王丽勉 , 胡永红 , 秦俊 , 等 . 上海地区 151种绿化植物固碳释氧能力的研究 [J]. 华中农业大学学报 , 2007,26(3):399-401.

[12] 李想 , 李海梅 , 马颖 , 等 . 居住区绿化树种固碳释氧和降温增湿效应研究 [J]. 北方园艺 , 2008(8): 99-102.

[13] 于佳 , 陈宏伟 , 闫红伟 . 沈阳市常用园林植物碳汇功能研究 [J]. 中南林业科技大学学报 , 2015, 35(8): 94-97.

[14] 李俊美 . 浅谈行道树对城市生态环境的影响 [J]. 山西林业 , 2001, (3): 22-23.

[15] 陈月华 , 廖建华 , 覃事妮 . 长沙地区 19种园林植物光合特性及固碳释氧测定 [J]. 中南林业科技大学学报 , 2012, 32(10): 116-120.

[16] 李迅 . 叶面及指数测定方法综述 [J]. 现代园艺 ,2011(7):8-9.